Über Einsamkeit wird mehr gesprochen denn je. Gut so! Doch sie ist kein individuelles Problem, sondern ein strukturelles und politisches. Und Folge von Armut.

Nach den Lockdowns, Schulschließungen und Isolationsmaßnahmen in den Jahren 2020 und 2021 berichteten viele Zeitungen über die »stille Epidemie« der Einsamkeit. Als Folge der sozialen und physischen Isolation während der Pandemie fühlten sich viele Menschen einsam. Politiker:innen und Medien griffen das Problem auf. Aber schon vor der Pandemie waren Menschen einsam – vor allem arme Menschen.

Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie, auch die Arbeit im Homeoffice, reicht das Problem nun jedoch bis in die Mitte der Gesellschaft. Während die breite Öffentlichkeit das Thema dabei meist individualisiert oder pathologisiert betrachtet – Einsamkeit als Epidemie oder psychische Krankheit – zeigt die jüngste Forschung die politische und strukturelle Dimension von Einsamkeit auf.

So schlecht, wie 15 Zigaretten am Tag

Die Bundesregierung definiert in ihrer »Strategie gegen Einsamkeit« Einsamkeit als ein subjektives negatives oder schmerzhaftes Gefühl, das entsteht, wenn gewünschte soziale Beziehungen nicht mit tatsächlichen sozialen Beziehungen übereinstimmen. Das Gefühl kann viele Ursachen haben, unterschiedlich intensiv sein, verschieden lang oder kurz andauern und erhebliche gesundheitliche und soziale Konsequenzen mit sich bringen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat Einsamkeit 2023 als bedeutendes globales Gesundheitsproblem anerkannt. Einsam zu sein, erhöhe deutlich das Risiko für etwa Schlaganfälle, Angststörungen, Demenz oder Suizid. Gerne wird der konkrete Vergleich gezogen, dass Einsamkeit so schädlich sei wie 15 Zigaretten am Tag. Sie überschneidet sich jedoch auch mit sozialer Isolation, Alleinsein, mangelnder gesellschaftlicher Teilhabe und psychischen Krankheiten wie Depressionen und sozialen Ängsten.

Ungleich einsam

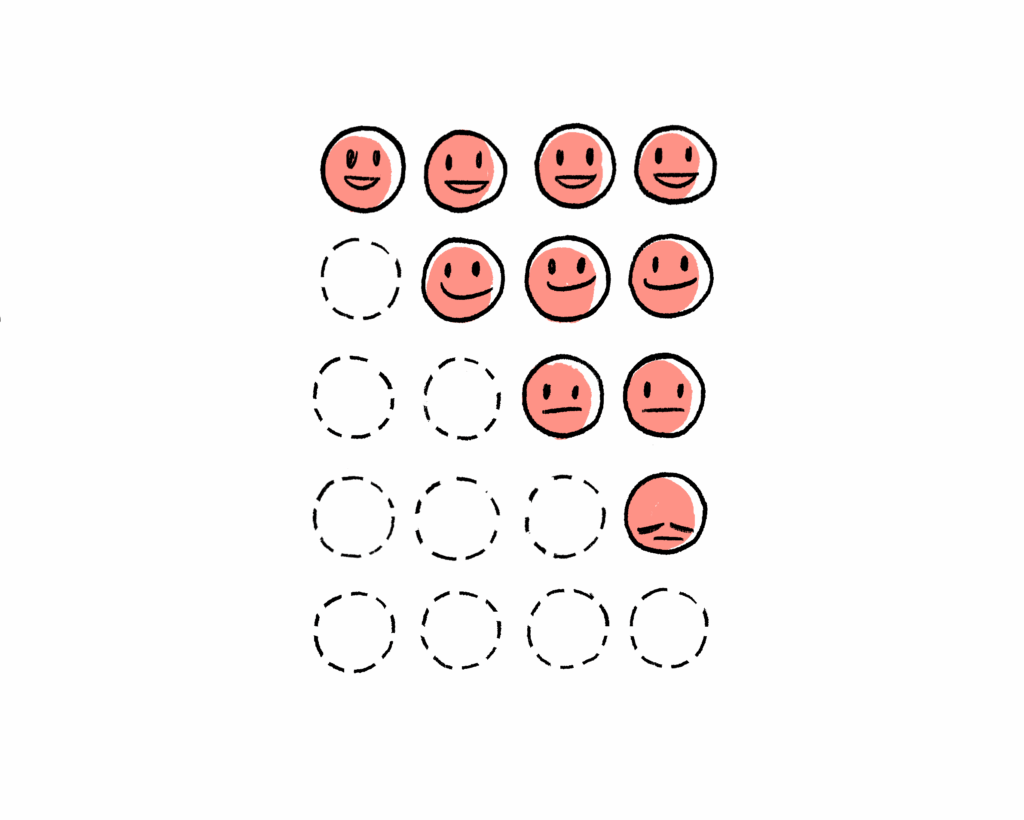

Sie kann durch die individuellen Lebenserfahrungen von Menschen entstehen, aber sie ist in ihrem Ausmaß vor allem durch strukturelle Faktoren geprägt. Denn nicht alle Personengruppen sind in gleicher Weise betroffen. 2024 wurde erstmals das »Einsamkeitsbarometer« des Bundesfamilienministeriums veröffentlicht. In der gesamten Bevölkerung sind im Schnitt 11 Prozent der Bevölkerung betroffen.

Einsamkeit trifft dabei alle Altersgruppen, Stadt und Land, Frauen etwas mehr als Männer und Ostdeutschland etwas mehr als Westdeutschland. Das zentrale Ergebnis: vor allem arme Menschen, Alleinerziehende und pflegende Angehörige, und Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund fühlen sich einsam.

Die einsamen Jungen

Jugendliche stehen im Fokus vieler Studien und Medienberichte rund um Einsamkeit. Laut Shell Jugendstudie aus dem Jahr 2024 fühlen sich junge Menschen auch nach der Pandemie einsam. Mehr als jede vierte junge Frau und mehr als jeder fünfte junge Mann gaben an, sich oft einsam zu fühlen – deutlich mehr als noch vor der Pandemie. Die politischen Maßnahmen in der Pandemie, wie Schulschließungen, haben junge Menschen sozial isoliert und das Einsamkeitsgefühl vieler Jugendlicher langfristig geprägt.

Doch auch unter Jugendlichen sind nicht alle gleich betroffen. Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung von 2024 zeigt, dass unter jungen Menschen vor allem Armut, Arbeitslosigkeit, Migrationshintergrund und Bildung das Einsamkeitsgefühl beeinflussen. In einer Studie in deutschen Schulen berichteten Schüler:innen aus armen Haushalten mit Werten zwischen 16 und 26 Prozent deutlich häufiger über Einsamkeit als jene aus mittelständischen oder wohlhabenden Familien.

Armut macht einsam

Die Forschung zeigt deutlich: Armut ist der zentrale Faktor für Einsamkeit. Armut bedeutet erhebliche psychische Belastungen, einen schlechteren Gesundheitszustand, Stress und manchmal Scham, was dazu führt, dass Menschen sich von anderen zurückziehen.

Arme Menschen können sich nur eingeschränkt Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten leisten. Sie können weniger mit Freunden und Bekannten ausgehen, weniger oft oder gar nicht mit Anderen essen oder gemeinsam einen Film im Kino sehen. Armut bedeutet Einschränkungen und Barrieren im Bildungssystem zu erleben, auf dem Arbeitsmarkt, bei der Wohnungssuche und in der Freizeit. Das alles hat Einfluss auf das Gefühl von Einsamkeit.

Die Forschung zeigt deutlich: Armut ist der zentrale Faktor für Einsamkeit.

Die Wissenschaftler Jörg Dittmann und Jan Goebel sagen deshalb: »Wer Einsamkeit bekämpfen will […] sollte den Blick auch auf die Verhinderung und Bekämpfung von Armut werfen.« Die beiden Wissenschaftler heben in einer Expertise des Kompetenznetz Einsamkeit noch einen weiteren Aspekt hervor: »Wenn armutsbetroffene Menschen kaum Spielräume haben, um sich sozialstrukturell zu verbessern, dann findet mit der Entfremdung gegenüber der Gesellschaft eine eigene Art von Einsamkeit statt.«

Die hohe Ungleichheit in Deutschland trägt ebenfalls dazu bei, dass Menschen sich einsam fühlen. Auch Personengruppen mit Migrations- und Fluchterfahrung, mit chronischen Krankheiten oder Behinderungen, mit Care-Verpflichtungen oder LGBTQI Personen fühlen sich überdurchschnittlich einsam. Zum Teil liegt das daran, dass diese Gruppen besonders von Armut betroffen sind. Doch auch strukturelle Barrieren, Diskriminierungen und mangelnde Infrastrukturen spielen eine Rolle.

Psychologie statt Politik

Einsamkeit erscheint als politisch relativ bequemes Thema, da mit dem Begriff auch die individuelle, subjektive mentale Gesundheit anstatt materieller und struktureller Fragen in den Vordergrund gestellt werden kann. Die enge Beziehung zwischen Einsamkeit und den sozialen Bedingungen bleibt in den politischen Maßnahmen gegen Einsamkeit weitgehend unbehandelt.

Vielmehr psychologisieren und individualisieren einige Maßnahmen aus der »Strategie gegen Einsamkeit« das Problem. Sie wirken wie ein Pflaster auf größeren, klaffenden gesellschaftlichen Wunden und kratzen an den Symptomen der weitreichenden Folgen der kapitalistischen Vereinzelung und Entfremdung und an den Nachwirkungen des Zeitalters von »there is no such thing as society«.

Für die Ökonomin und Autorin Noreena Hertz ist die »Einsamkeitskrise« tief im Neoliberalismus verwurzelt, in dem wir als Einzelkämpfer:innen miteinander im ständigen Wettbewerb stehen. Die daraus resultierenden Gefühle von Ausgrenzung, Entfremdung, Machtlosigkeit, Isolation und Statusverlust würden einsame Menschen wiederum in die Arme rechtspopulistischer Parteien treiben. Auch deshalb sollte Einsamkeit als strukturelles Problem verstanden und behandelt werden.

Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung aus dem Mai 2025 bestätigt das. In einer repräsentativen Befragung von 16- bis 30-Jährigen stellte die Studie fest, dass junge Menschen, die sich einsam fühlen, deutlich unzufriedener mit der Demokratie sind und häufiger an der Wirksamkeit ihres gesellschaftlichen Engagements zweifeln. Einsamkeit sei daher nicht nur ein individuelles und soziales Problem, sondern auch eine Gefahr für die Demokratie.

Eine Frage der sozialen Teilhabe

Was vor Einsamkeit schützt, sind soziale Beziehungen und gesellschaftliche Teilhabe. Gemeinsamer Sport, freiwilliges Engagement, kulturelle und künstlerische Angebote oder Begegnungsorte wie Jugendzentren und andere soziale Räume tragen erheblich dazu bei.

In Deutschland gibt es zum Glück viele außerschulische, extrem ausdifferenzierte Freizeitangebote, besonders für Kinder und Jugendliche – wenn das Geld dafür da ist. Kindern und Jugendlichen aus armen Familien bleiben die wertvollen Erlebnis- und Erfahrungsräume eines Freizeitparks oder einer Ferienfahrt oft versperrt.

Laut der AWO-ISS-Armutsstudie müssen sich 46 Prozent der Jugendlichen aus armen Familien in ihren Hobbys einschränken. 43 Prozent der Kinder und Jugendlichen, deren Familien Grundsicherung beziehen, können nicht einmal im Monat im Restaurant essen, zwei von drei können selten bis nie Kino-, Theater- oder Konzertaufführungen besuchen. Und daheim ist oft nicht genug Platz, um Freund:innen einzuladen. .

Stattdessen alleine mehr Zeit am Bildschirm und speziell in den sozialen Medien zu verbringen, verschärft das Gefühl von Einsamkeit bei jungen Menschen jedoch nur noch. Das gilt im Übrigen auch für Erwachsene.

Menschen in Deutschland verbringen durchschnittlich 69 Stunden pro Woche online. In der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen sind es sogar 85 Stunden, fand die Postbank Digitalstudie 2024 heraus.

Arme Viertel, einsame Viertel

Wenn nun aber Armut einsam macht und alles, was Einsamkeit verhindert, Geld kostet, kann es nicht an den Menschen allein sein, sich aus dieser Zwickmühle zu befreien. Es liegt auch an den Möglichkeiten, oder Orten, die ihre direkte Umgebung bietet: der Spielplatz, das Schwimmbad, die Wiese zum Fußballspielen.

Doch die gibt es im Wohnumfeld vieler armen Familien entweder gar nicht oder viel weniger als in privilegierten Stadtteilen. Die aktuelle Politik des Sparens und Kürzens bedroht auch die verbliebenen öffentlichen Räume, an denen es möglich ist, kostenlos und ohne Konsumzwang Zeit mit anderen zu verbringen. Viele Jugend- oder Stadtteilzentren wurden in den vergangenen Jahren mürbe gespart.

Mental Health auf Projektbasis

Während diese Entwicklung geschieht, hat die Bundesregierung 2023 eine »Strategie gegen Einsamkeit« beschlossen. Diese beinhaltet rund 100 Maßnahmen, die für Gefühle der Einsamkeit sensibilisieren sollen. In Modellprojekten soll das Zusammenleben gestärkt und mehr Wissen über Einsamkeit gesammelt werden.

Als eine Maßnahme im Kampf gegen Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen führte das Bundesfamilienministerium Ende 2023 das Modellprojekt »Mental Health Coaches« ein. Das Projekt setzt Coaches an Schulen ein, die mit Schüler:innen Gruppenangebote zur Prävention und Bewusstsein für psychische Gesundheit und gegen Einsamkeit durchführen.

Auch wenn Schulen ein Ort von Ungleichheit und sozialer Selektion sind, können Maßnahmen hier alle Kinder und Jugendliche gleichermaßen erreichen. Erste Ergebnisse zeigen, dass die Arbeit in den Projektschulen gut angenommen wird. Das Projekt ist jedoch zeitlich begrenzt und wird aller Voraussicht nach unter dem Diktat des Sparhaushalts wieder eingestampft werden.

Parallel gibt es bereits eine nicht-projektbasierte, soziale Infrastruktur, die sich auch mit der mentalen Gesundheit von Schüler:innen auseinandersetzen könnte: die Schulsozialarbeit und Schulpsycholog:innen. Diese Strukturen sind jedoch seit Jahren unterfinanziert.

Kummer ohne Nummer?

Auch Institutionen wie die Berliner »Nummer gegen Kummer«, eine seit Jahrzehnten bestehende, niedrigschwellige Infrastruktur für die Sorgen und Gefühlslagen von Kindern und Jugendlichen, sind vom kommunalen Sparhaushalt betroffen. Dass die Politik, die Einsamkeit besiegen will, soziale Angebote kürzt, die diejenigen unterstützen, die am meisten sozial isoliert sind, ist im Zeitalter der Austerität nicht überraschend. Die Psychotherapeutin Moya Sarna sagt deshalb: »Für die Heilung von Einsamkeit ist auch die Beendigung der Austerität der Schlüssel.«

Für ihre »Strategie gegen Einsamkeit« hat die vergangene Bundesregierung keine zusätzlichen Mittel eingeplant. Zum Vergleich: Als Großbritannien 2018 als erstes Land ein »Ministerium für Einsamkeit« gründete, bekam dieses auf Anhieb immerhin rund 22 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Das Ausmaß von Einsamkeit ist politisch beeinflussbar.

Jedoch zeigt eine aktuelle Analyse, dass mit dem Geld primär individualisierende Lösungen finanziert werden, während soziale Determinanten von Einsamkeit nicht in den Blick genommen und Regelangebote der sozialen Arbeit gekürzt werden, die auch sozial isolierte Menschen adressieren.

Inzwischen haben auch andere Länder, wie Japan im Jahr 2021, ein »Einsamkeitsministerium« initiiert. Aber auch in Japan adressiert dieses nicht die Armut, die prekären Jobs, die Gesundheitsversorgung oder den Individualismus, die Einsamkeit maßgeblich beeinflussen. Und das in einer Gesellschaft, in der Seniorinnen sich wünschen, ins Gefängnis zu gehen, um weniger einsam zu sein oder niemandem finanziell zur Last zu fallen. Vielmehr müssten »Netzwerke und Unterstützungssysteme in der Gesellschaft wieder aufgebaut werden«, so der japanische Professor Makoto Watanabe .

Selektive Einsamkeitsstrategie

Für von Einsamkeit betroffene Personengruppen wie Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund fehlen Maßnahmen in der Strategie gegen Einsamkeit fast gänzlich, obwohl sie überdurchschnittlich von Einsamkeit betroffen sind. Laut einer Expertise des Kompetenznetzwerk Einsamkeit stellen beispielsweise Diskriminierungserfahrungen und Rassismus, soziale und asylrechtliche Ausschlüsse, fehlende Unterstützung und die räumliche Verbannung in Unterkünfte für Geflüchtete Faktoren dar, die Einsamkeit erzeugen.

Deshalb ist die »Strategie gegen Einsamkeit« selektiv, da sie Maßnahmen gegen eben diese Ursachen ausblendet, während zuletzt die rassistischen Diskurse und die immer repressivere Migrationspolitik die Einsamkeit wohl nur noch verstärkt haben.

Strategie gegen Einsamkeit heißt soziale Infrastruktur stärken und Armut bekämpfen

Die Quelle der Einsamkeit liegt nicht im Einzelnen oder nur an fehlendem Bewusstsein – sondern in der gefestigten Armut und sozialen Ungleichheit, der Zermürbung öffentlicher Räume, nachbarschaftlichen Lebens, den Sparmaßnahmen an Begegnungsstätten, Jugend- und Stadtteilzentren. Eine Studie zeigte, dass der Ausbau sozialer Sicherungsnetze, etwa beim Arbeitslosenschutz, ein wichtiger Präventionsfaktor gegen Einsamkeit ist.

Andersrum heißt dies: Das Ausmaß von Einsamkeit ist politisch beeinflussbar, wenn all diese Probleme angegangen würden. Im Hier und Jetzt könnte die Einsamkeit vieler Menschen durch eine starke soziale Infrastruktur, öffentliche, nicht-kommerzielle wie die der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, ein gut ausgebautes Quartiersmanagement Räume und finanzielle Entlastungen bereits beschränkt werden.

Text: Deike Janssen

Deike Janssen ist Referentin beim Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Humboldt-Universität in Berlin.

Illustrationen: Eva Feuchter

Quellen

Shell-Jugendstudie 2024. (Zur Studie)

Wie einsam sind junge Erwachsene im Jahr 2024? Studie der Bertelsmann-Stiftung. (Zur Studie)

Die Einsamkeit junger Menschen ist eine Gefahr für die Demokratie. Studie der Bertelsmann-Stiftung, 2025. (Zur Studie)

Strategie gegen Einsamkeit. Informationen des BMFSFJ. (Zur Website)

Increasing loneliness among German children and adolescents from 2018 to 2022: A cross-sectional survey before and after the onset of the COVID-19 pandemic. Raphael Schütz und Ludwig Bilz, 2024. In: Journal of Public Health. (Zur Studie)

Einsamkeit und Armut. Jörg Dittmann und Jan Goebel, 2022. In: KNE Expertise 05. (Zur Publikation)

Wenn Kinderarmut Erwachsen wird… AWO-ISS Langzeitstudie zu (Langzeit-)Folgen von Armut im Lebensverlauf. Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, 2019. (Zur Studie)

Ohne Moos nichts los? Zugang junger Menschen zu Freizeitaktivitäten. Sonja Fehr, 2012. In: Sozialer Fortschritt, Jg. 61, 11/12, S. 297-306; Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik (2019), S. 104.

Aufwachsen in Armutslagen. Zentrale Einflussfaktoren und Folgen für die soziale Teilhabe. Silke Tophoven, Torsten Lietzmann, Sabrina Reiter und Claudia Wenzig, 2018. (Zum Artikel)

Eine Stadt – getrennte Welten? Sozialräumliche Ungleichheiten für Kinder in sieben deutschen Großstädten. Marcel Helbig und Katja Salomo, 2021. (Zum Artikel)

Mental Health Coaches: 90 Prozent der Beteiligten wünschen sich eine Fortsetzung. Michael Scholl und Tom Urig, 2025. (Zum Artikel)

Migration und Einsamkeit: Resultate eines systematischen Literaturreviews. Thomas Geisen, Lea Widmer und Anna Yang, 2022. (Zur Publikation)

We think loneliness is in our heads, but its source lies in the ruin of civil society. Kenan Malik, 2024. In: The Guardian. (Zum Artikel)

Problematizing loneliness as a public health issue: an analysis of policy in the United Kingdom. Elian Eve Jentoft, Tony Sandset und Marit Haldar, 2024. In: Critical Policy Studies, 19(1), 1–18. (Zur Studie)

Mindfulness by itself won’t cure loneliness – ending austerity is key. Moya Sarner, 2018. In: The Guardian. (Zum Artikel)

Studie: Deutsche sind 69 Stunden pro Woche online – rund jede*r Sechste will Internetnutzung reduzieren. Postbank, 2024. (Zur Studie)

Einsamkeit so schädlich wie 15 Zigaretten pro Tag. Deutschlandfunk, 2024. (Zum Artikel)

Japan: ‚Minister of loneliness‘ tackles mental health crisis. Julian Ryall, 2021. (Zum Artikel)

Challenging minister of loneliness: Strategy of government to respond to women’s suicide in Japan? Hamdan Nafiatur Rosyida, 2022. (Zum Buchkapitel)

Weiterlesen

Expertisen und Publikationen des Kompetenznetz Einsamkeit (Zu den Publikationen)

Einsamkeit. Facetten eines Gefühls. Birgitte Döcker (Hrsg.), Beltz Juventa 2022. (Zum Buch)

Das Zeitalter der Einsamkeit. Noreena Hertz, Harper Collins, 2021. (Zum Buch)