„Ich lese keine Kommentare mehr, davon könnte ich immer kotzen.“, denken sich wohl viele. Und lassen dabei vieles unwidersprochen. Doch was macht es so schwer gegen den Hass anzuschreiben? Und wollen wir uns darauf verlassen, dass sich um „die wirklich schlimmen Aussagen“ nicht eh Admins kümmern – argumentativ bewaffnet mit dem Strafgesetzbuch?

Der rechtliche Rahmen ist zu klein

Wir brauchen keine besondere Sensibilität oder eine bestimmte politische Agenda, um eine Netzgesellschaft voller Hass auszumachen. Doch: Nach juristischen Gesichtspunkten ist eine Hassbotschaft, eine Hate Speech, eine Straftat wenn sie »in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, 1. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder 2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass sie Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet«. Strafgesetzbuch, §130(1). Was wir sehen ist verbale Gewalt, Einschüchterung und Hassbotschaften, die jedoch bereits früher beginnen. Der rechtliche Rahmen deckt, wie so oft, nur die Extremfälle ab. Deshalb sollten wir uns auf dem rechtlichen Rahmen alleine nicht ausruhen. Abgesehen davon, dass das Recht im Netz ohnehin oft nicht angewendet wird.

Was viel früher beginnt

Verbale Gewalt kann verschiedene Formen annehmen und ist keineswegs immer durch Aggressivität, Menschenfeindlichkeit, Ausrufezeichen oder besonders viele Großbuchstaben zu erkennen. Bei eher unauffälligen Hate speeches werden Stereotype bedient, um bei dem Rezipienten des Ausspruches Abneigung hervorzurufen. Die Grenze zwischen gesellschaftlich akzeptierter Verallgemeinerung und als inakzeptabel aufgefasster, diffamierender Hasstirade ist dabei fließend. Hassbotschaften sind hierbei nicht auf bestimmte politische Lager oder Opferrollen beschränkt. Neben „den Asylschmarotzern“, kann es auch „faule Hartz-IV-ler“ oder „die da oben/die verschwörerischen 1%“ treffen.

Das Bemerkenswerte ist, dass sich die Messlatte von akzeptierter, polemischer Simplifizierung bis hin zu inakzeptablen Hassbotschaften verschieben kann. Während bestimmte Bezeichnungen heute „nicht mehr gehen“ und als „unpassend“ eingestuft werden, normalisieren sich andere Rassismen. Diese sich verändernde Einschätzung vollzieht sich dabei recht schnell. Manche homophobe Witze beispielsweise, die bis Ende der Neunziger gern im Mainstreamfernsehen verwendet wurden, sind heute eher unüblich.

Gleichzeitig werden andere Bezeichnungen wie „der Islam“, „der nordafrikanische Mann“ oder „der Flüchtling“ zunehmend ethnisiert und in der „Mitte der Gesellschaft“ als Kategorie verankert. Diese Rollenbilder werden mit klaren Charakteristika verknüpft – beispielsweise einer sexuell enthemmten Art beim „nordafrikanischen, muslimischen Mann“. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass durch eine regelmäßige Wiederholung von Narrativen, wie „nordafrikanischer Mann raubt/verführt das naive, biodeutsche Mädchen“, das Bild gefestigt wird. Damit werden Aussprüche dieser Art nicht mehr als inakzeptabel und rassistisch aufgenommen, sondern als Teil einer polemisch-provokativen Diskussion, die gerne mit „das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ endet. Eine gesellschaftliche Mehrheit erteilt sich hier eine Deutungshoheit und zeichnet mit stiller Gewalt ein herabwürdigendes Bild einer Menschengruppe.

Stereotype beim Namen nennen und entlarven

Um diesen Prozess zu vermeiden, könnte man zu der berechtigten Schlussfolgerung kommen, dass jegliche Stereotypisierung zu vermeiden ist. Jedoch ist dieses Ziel nur schwer zu erreichen, da Sprache beschränkt ist und beinahe alle Aussagen Rollen und Bilder nutzen – objektivierend oder subjektivierend – und dabei Kontexte simplifizieren. Man möge einmal versuchen einen Satz auszusprechen, der nicht in einer oder anderer Weise stereotypisiert. Die Unmöglichkeit eine nicht-vereinfachende Sprache zu benutzen sollte nicht bedeuten, dass diesem Ziel nicht zumindest entgegengestrebt werden kann.

Stereotype können beispielsweise gezielt durchkreuzt und ad absurdum geführt werden. Gleichzeit darf dieses Anliegen nicht zu politischer Paralyse führen. Wenn Stereotype nicht beim Namen genannt werden, ist es äußerst schwer diese anzugehen. „Wir müssen über Rasse reden dürfen, wenn wir Diskriminierung angehen wollen“, sagt die Philiosophin Hourya Bentouhami. Wer also alle Stereotype immer verkompliziert und auf die Individualebene auflöst, kann weder über Klassenunterschiede, noch über Rassismus sprechen – und muss am Ende schweigen.

Beim Namen genannt werden, müssen auch die Urheber von Hate-Speech-Kommentaren, die einer Studie der Universität Zürich zu Folge erstaunlicherweise oft unter Klarnahmen kommentieren (Rost et al., 2016). Es gehört zur Absurdität der Generation Facebook und der Klarnamenpflicht des Netzwerks, dass Kommentare wie „Schick die Neger/Linken/Juden ins Gas“ von Menschen geschrieben werden, die mit ihrem Profilfoto und Namen oftmals sehr freizügig Einblicke in ihr persönliches Leben geben.

Hier fehlen bisher empirische Daten, sodass nicht verallgemeinert werden kann, dass es sich hier vor allem um „angry, white, old men“ handelt. Doch unabhängig vom gesellschaftlichen Hintergrund des Absenders solcher Botschaften müssen die Kommentare beantwortet und/oder gemeldet werden, um die Einwirkungen auf das gesellschaftliche Klima zu minimieren.

Zivilcourage im Netz statt Hoffen auf Paragraphen

Schließlich wird, abseits der Gesetze und Definitionen von Straffälligkeit, in einer Gesellschaft auch immer mitverhandelt, was Satire, Polemik, Kunst oder Hassbotschaft ist und wer „wir“ und „die Anderen“ sind. Es sind diese Definitionen von einem Gruppenselbstverständnis und Prozesse wie Inklusion und Exklusion, die der Motivation Hassbotschaften zu verbreiten unterliegen. In einer Welt die von Globalisierung, inklusive weltumspannende Kommunikations- und Mediennetze, sowie flexibler Normen geprägt ist, wird das „Wir“ scheinbar gern definiert, indem „das Andere“ besonders scharf und besonders fremdartig dargestellt wird.

Sich darauf nicht einzulassen, ist nun die Aufgabe einer inklusiven, demokratischen Gesellschaft. Gesetze allein reichen dafür nicht aus. Die Erfahrung der Geschichte lehrt uns wie Gesetzgebung von Herrschaftsstrukturen abhängt. Bleiben fremdenfeindliche Äußerungen, die nicht straffällig sind, unkommentiert, bestätigt das nicht nur den Absender und ermutigt ähnlich denkende, sondern schüchtert auch Menschen ein, die anderer Meinung sind. Zivilcourage im Netz beinhaltet nicht ohne Grund das Präfix „zivil“ – wir können uns nicht allein auf Admins und die Strafanwaltschaft verlassen. Nur so kann eine Normalisierung von solchen Hassbotschaften verhindert werden, die noch nicht den Tatbestand einer Hassbotschaft erfüllt, jedoch bereits das gesellschaftliche Klima vergiftet und eventuell gar bereits die Basis für tätliche Gewalt schafft.

Dennoch ist die Hürde bei Hassbotschaften einzuschreiten groß: Wer kommentiert wird im Nu selber angegriffen – unabhängig ob die kommentierende Person der ursprünglichen Zielgruppe des Hasses selbst angehört. Während viele, die kommentieren schlichtweg ihre Zeit anders einsetzen wollen, ist es auch diese verbale Gewalt, die viele potenzielle Kommentator*innen abschreckt. Ebenso abschreckend ist oftmals die vermeintliche Aussichtslosigkeit eine Diskussion zu beginnen. Wer hier einschreiten will muss sich über die Zielstellung im Klaren sein.

Den Urheber von Hassbotschaften zu „überzeugen“ ist meist eher illusorisch – einen Gedankenanstoß beim Gegenüber zu erreichen jedoch keineswegs. Genauso wichtig ist die pure Präsenz eines Gegenkommentars. Je nach Forum und Urheber des Hasskommentars kann Anonymität an dieser Stelle genauso wichtig sein, wie auch eine etwaige Absprache mit Unterstützenden.

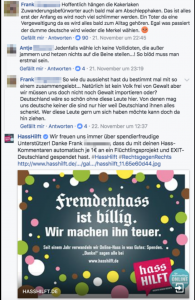

Manche Gruppen arbeiten auch mit bissigem Humor und „public shaming“. So veröffentlicht beispielsweise die Gruppe „HoGeSa – Hooligans gegen Satzbau“ regelmäßig Screenshots von besonders dümmlichen Hassbotschaften und ihren Rechtschreibfehlern. Diese Taktik sorgt zwar für viele Likes und Retweets, kann aber zu einer Unterschätzung der Hassbotschaften führen. Subtiler ist hingegen die Aktion Hass-Hilft. Bei der unfreiwilligen Spendenaktion werden Hasskommentare mit einem Hass-Hilft-Kommentar versehen.

Pro Kommentar geht dann ein Euro Spende an „Aktion Deutschland Hilft“ für Projekte mit Geflüchtenen und „EXIT-Deutschland“, einer Initiative gegen Rechts.

Egal ob Shitstorm, anonymer Kommentar, private Nachricht an einen Bekannten, Spendenkommentar oder belustigende Screenshots: Es gibt viele Herangehensweisen, um mit dem Netzhass umzugehen. Jede Taktik hat ihre Berechtigung und sollte im passenden Moment angewandt werden.

Denn ein hasserfüllter Kommentar ist nie nur ein hasserfüllter Kommentar, sondern auch immer ein Test, ob „man das mal so stehen lassen kann“.

Widerspruch bleibt wichtig.

Was du tun kannst

Don`t feed the troll, but don`t let`em grow either. When to act?

Bei der Entscheidung ab wann ein Kommentar lohnt, hilft die Kategorisierung der Amadeu-Antonio-Stiftung:

- Direkte Hate Speech („Tötet alle Femnazis“ oder „Ausländer raus!“): In diese Kategorie fallen Aufforderungen zu bestimmten Taten. Eine Diskussion ist kaum durchführbar.

- Indirekte Hate Speech (“Israel muss aufgelöst werden“ oder „Das Asylrecht gehört abgeschafft!“): Kommentare in dieser Kategorie sehen zunächst unscheinbarer aus, als die der ersten Kategorie. Zu Ende gedacht, unterstützten und legitimieren sie jedoch bestehende Gewalt. Auch hier ist eine sinnvolle Debatte schwer möglich.

- Uninformierte Aussagen („Die Ausländer beuten die Sozialsysteme aus!“): Diese Aussprüche berufen sich auf falsche Fakten; einen Debattenversuch zu starten könnte lohnenswert sein.

Zum Weiterlesen

Heumann, M., Church, T. W., Redlawsk, D. P. (1997). Hate Speech on Campus: Cases, Case

Intiative in Deutschland I: HoGeSa – Hooligans gegen Satzbau

Intiative in Deutschland II: Hass-hilft

Dieser Artikel ist zuerst im Magazin engagee erschienen.

Beitragsbild: CC 0 Tim Marshall (unsplash)