Wo steht eigentlich geschrieben, dass man Kinder haben muss? Dass sie uns glücklich machen und unser Leben mit Sinn erfüllen, sagen die einen. Die gesellschaftliche Pflicht heben wieder andere hervor. Beides hat weder Hand noch Fuß.

Wir stehen am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und das Mutigste, was die westliche Welt zu bieten hat, sind Eltern. Ja, Eltern! Und nie mussten sie mutiger sein als heute. Früher, vor Ende des letzten Jahrhunderts, war Kinderkriegen eigentlich keine Frage, es passierte einfach. Heute ist es eine bewusste Entscheidung. Und wie es sich für viele Entscheidungen gehört, ist sie genauso freiwillig wie erklärungsbedürftig.

Die Frage, die sich kinderlose Paare heute stellen müssen, ist nicht, ob sie den Wünschen ihrer Eltern, Großeltern, oder Teilen einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft gerecht werden. Es ist die Frage, ob man überhaupt Kinder in die Welt setzen soll.

Die Menschheit stirbt nicht aus

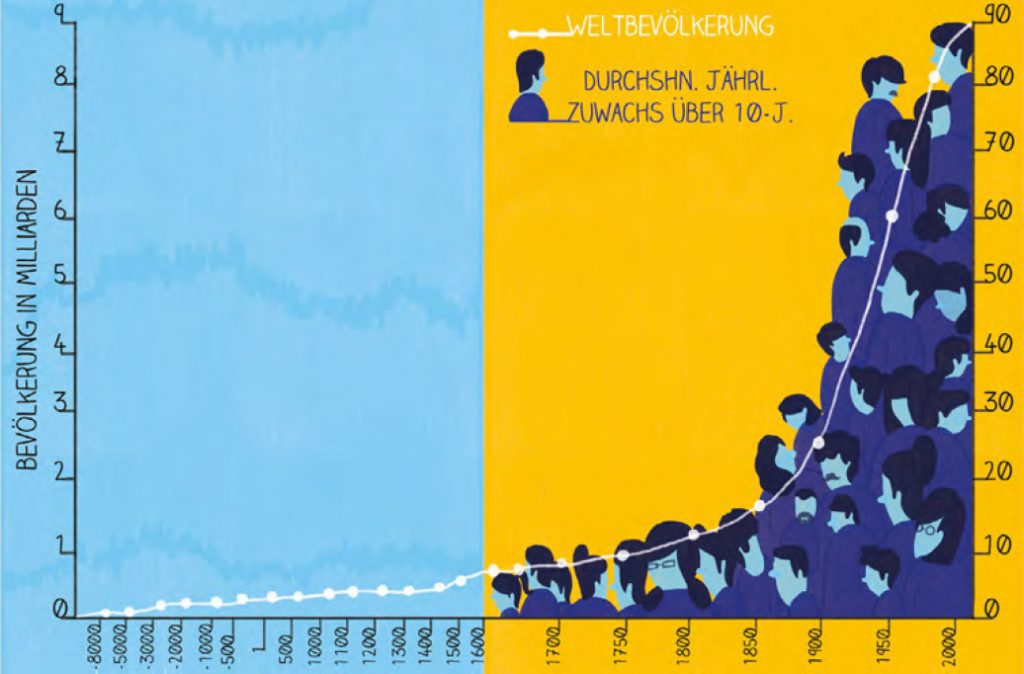

7 Milliarden, heute. 9 Milliarden, bald. Dazwischen liegen laut Berechnungen der UNO nur 39 Jahre. Um die 7 Milliarden zu erreichen, brauchte die Menschheit 300.000 Jahre. Das vorerst letzte Drittel des Wachstums unserer Spezies legen wir also gerade in fünftausendfacher Geschwindigkeit hin. Und das passiert jetzt, zu unseren Lebzeiten! Was das aber wirklich bedeutet, würden wohl nur unsere Kinder erfahren.

Dabei sind die Geburtenraten niedrig, zumindest in den wohlhabenderen Ländern. Hier gönnt man sich wenige Kinder – ein Luxus, der nicht überall möglich ist. Im Gegensatz dazu sind die Geburtenraten in armen Ländern des Globalen Südens eher hoch. Hier sind viele Kinder oft Realität, vor allem aber: soziales Netzwerk und Absicherung.

Leben wir also in Zeiten, in denen wir in Deutschland keine Lust haben auf Werte wie Sicherheit und große soziale Netzwerke? Vielleicht, weil wir anderweitig abgesichert sind und den Luxus haben, auf die Suche nach uns selbst zu gehen. Man sagt doch, die Sache mit der Fortpflanzung sei unsere Bestimmung. Oder ist sie das am Ende doch nicht?

Kein Grund zur Scham

An dieser Stelle setzen bei vielen schon Schuldgefühle ein. Es stellt sich die Frage: Sind wir es der Gesellschaft nicht schuldig, Kinder nachzuliefern? Ein Gefühl des unangebrachten Egoismus macht sich in uns breit. Es gibt allerdings gute Gründe für die Annahme, dass das alles kompletter Unsinn ist. Egoismus? Nein. Das Gegenteil trifft zu!

In den nächsten zwanzig Jahren sollen laut einer Studie der Universität Oxford und des Beratungsunternehmens Deloitte etwa 40 Prozent aller Jobs der Automatisierung zum Opfer fallen. Dem Rentensystem traut bereits heute niemand mehr. Die allgemeine Liberalisierung hat die Absicherung der wirtschaftlichen Zukunft zu einem Service gemacht, den sich nur die leisten können, die bereits vor dem hohen Alter gut verdient haben. Und die Idee, dass Kinder einen im Alter absichern könnten, kannst du ganz leicht auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen, indem du dich fragst, wann du das letzte Mal Geld an deine Eltern überwiesen hast.

Die Münchner Regisseurin Merle Grimme hat eine Kurzdokumentation über die Frage des Kinderkriegs gemacht. “Der Deutsche Kinderwunsch“, 2017.

Der Genuss, kinderlos zu leben

Wer sich von Schuldgefühlen lossagt, wird das kinderlose Leben mit großer Wahrscheinlichkeit als das erleben, was es tatsächlich ist: der pure Luxus. Egal, ob als alleinstehender Mensch, als Paar oder gar in wildspießiger Kommune: Ein großer Teil potentiellen Ballasts – viele Sorgen – fallen einfach weg. Besser noch: Sie tauchen gar nicht erst auf!

Nie nachts aufstehen müssen wegen Babygeschrei, keine Sorgen um Windpocken und wunde Knie, keine nervige Pubertät miterleben müssen. Das alles wird dir die Schamesröte ins Gesicht treiben, wenn du mit deinen Kinder-großziehenden FreundInnen sprichst. Aber bleib stark, denn es geht noch weiter: Durchschnittlich 585 Euro im Monat solltest du für ein Kind übrighaben. Überleg mal, was du damit sonst alles tun könntest! Deine Beziehung pflegen zum Beispiel. Das ist es nämlich, was bei Eltern als Erstes den Bach runtergeht.

Laut Statistischem Bundesamt fallen 40 Prozent aller Scheidungen ins erste Lebensjahr eines Kindes. Die anderen 60 Prozent halten entweder etwas länger durch oder sind sich im Klaren darüber: Kinderkriegen heißt, Abstriche zu machen am eigenen Leben, der Beziehung und dem Job.

Doch, statt endlich mal der Gesellschaft etwas zurückzugeben und fleißig neue ErfinderInnen und PhilosophInnen heranzuziehen, wirst du dich stolz vor deine erwartungsvollen Eltern stellen und ihnen erklären, dass du in Wahrheit gerade durch deinen „Verzicht“ einen entscheidenden Beitrag leistest.

Etwa so: Du hältst einen Platz frei für Menschen mit weniger glücklich ausgelostem Geburtsort und trägst auf elegante Weise zur Entspannung der Situation auf dem Arbeitsmarkt bei. Kostbare Ressourcen werden geschont. Laut Zahlen der Vereinten Nationen verbrauchen europäische Haushalte durchschnittlich etwa dreimal so viel Wasser wie afrikanische. Auch bei den weggeworfenen Elektrogeräten liegen wir in Deutschland fast auf dem gleichen Niveau wie Indien, wo heute 1,3 Milliarden Menschen wohnen. Bei uns sind es gerade einmal 82 Millionen. EinE westlicheR KonsumentIn weniger tut der Welt ganz gut. Und du schaffst das allein durchs Nichtstun.

Die Frage nach dem Glück

Nicht selten erwarten junge Eltern von ihren Kindern Gegenleistungen. Das sind vor allem Glück, neue Einsichten über das Menschsein und … das ganz große Glück! ZynikerInnen mögen hier sofort anmerken, dass sich an dieser Stelle doch der egoistische Kern der fortpflanzlerischen Motivation offenbart. Zumindest erlaubt sein sollte die Frage, ob Kinder jemandem die Fähigkeit, Glück zu empfinden, wirklich schenken können, den oder die sie vorher nicht kannten. Selbstverständlich werden tausende Eltern das Gegenteil behaupten: Schließlich ist die Befriedigung unermesslich, die eigenen Gene auf allen Vieren krabbelnd irgendwann mal „Papi“ rufen zu hören.

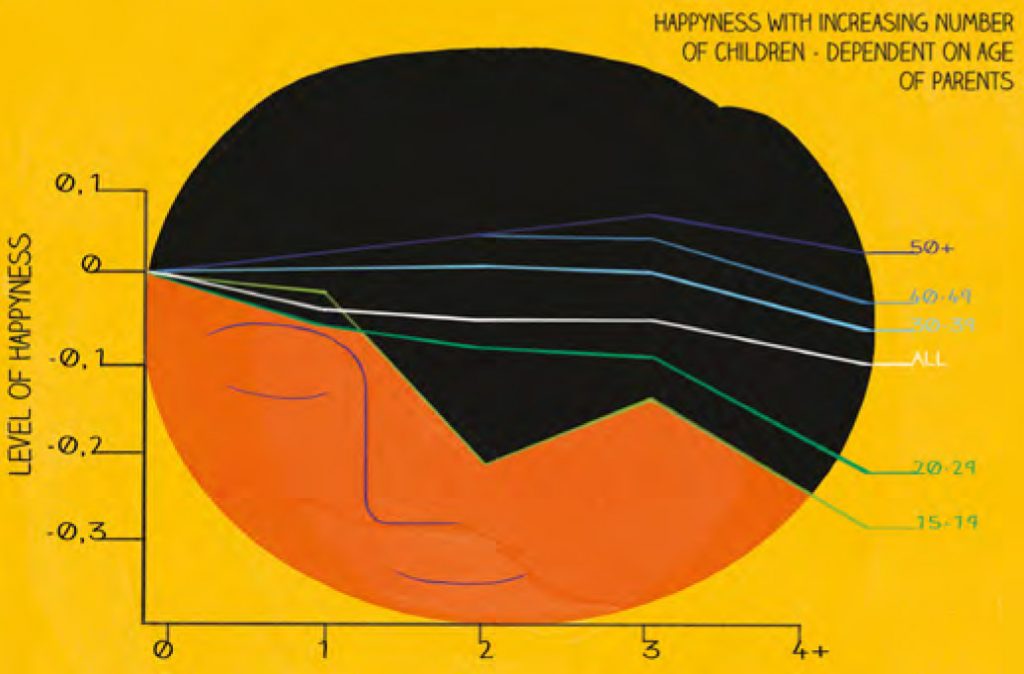

Natürlich ist das Glücksempfinden von einer ganzen Reihe von Faktoren abhängig. Verlässlich wird ein Kind Glücksgefühle weder verhindern noch liefern. Die meisten ForscherInnen sind sich aber einig: Zum Glück im Allgemeinen braucht es Geld und Zeit. Arbeiten beide Eltern, nehmen Glücksgefühle daher eher ab und Konflikte zu. Wer dagegen ohnehin schon einkommensschwach ist, leidet mit Kindern unter größeren finanziellen Schwierigkeiten.

Die beiden ForscherInnen Mirko Myrskylä und Rachel Margolis vom Rostocker Institut für demografische Forschung werteten zwischen 1981 und 2005 die Antworten von 200.000 Eltern in 86 verschiedenen Ländern aus. Ein besonders interessantes Ergebnis: Je älter man ist, desto glücklicher ist man, Kinder zu haben. Man könnte auch sagen: Eltern sind erst glücklich, wenn die Kinder aus dem Haus sind.

Ein besseres Leben als das Eigene

Die große Mission eines jeden Elternteils: Dem Kind alles geben. Liebe, Kraft, Geld und Zeit. Denn es soll ja einmal besser leben als man selbst! Und das unabhängig von den gesellschaftlichen Bedingungen: Schließlich arbeiten wir an unseren Kindern die Erlebnisse unserer eigenen Erziehung auf. Man will diesmal alles besser machen. Auf jeden Fall aber – bloß nichts falsch!

In einer Umfrage des Magazins „Brigitte“ gaben 60 Prozent der Eltern an, dass sie die Sicherheit ihrer Kinder für wichtiger halten als Freiräume. Fast die Hälfte fährt die Kleinen lieber mit dem Auto zur Schule, als sie laufen zu lassen.

Unter dem englischen Begriff „attachment parenting“ fasste der amerikanische Kinderarzt William Sears eine Form der Erziehung zusammen, bei der sich die Eltern voll und ganz nach den Bedürfnissen des Kindes richten. Das Ziel sollte eine starke Bindung sein. Im Endeffekt bedeutet das aber für Eltern sehr oft, sich selbst aufzugeben. Sozialer Druck verstärkt diesen Effekt sogar noch. Wer seinen Kindern nicht bei jedem Schrei zur Seite steht und für allerbeste Infrastruktur sorgt, gilt leicht als vernachlässigend.

Dass Kindern damit geschadet wird, betonen PädagogInnen immer wieder. Womöglich unselbstständige und narzisstische Menschen werden hier herangezogen. Doch dass die Eltern dabei auch nicht ohne Schaden davonkommen, wird kaum berücksichtigt. Es scheint, als reduzierte man deren Leben ganz auf die Bedeutung, Kinder zu erziehen.

Dabei sollten wir an unsere eigenen Eltern denken. Wollten sie nicht auch ein besseres Leben für uns? Wenn sie damit meinten, dass wir jetzt neue Liebschaften am Bildschirm entdecken können und zum Essen praktisch gar nicht mehr vor die Tür gehen müssen, dann haben sie ihr Ziel wohl erreicht. Aber vielleicht wollten sie doch mehr für uns, als sie damals wieder mal die Überstunden auf der Arbeit runterschluckten und nach fünf Stunden Schlaf unser Frühstück zubereiteten.

Man könnte ja mutig sein und es wagen, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Es ist schließlich nicht die Pflicht einer jeden Generation, ihr Leiden einfach weiterzugeben. Vorbildlich katholisch mutet dieser Wille zur Aufopferung obendrein auch noch an.

Was die anderen wollen

Doch die Gesellschaft urteilt hart, gerade Frauen werden immer noch besonders in die Pflicht genommen, für Nachwuchs zu sorgen. In einem kleinen Experiment von ZEIT Online wurden auf Facebook im Jahr 2014 LeserInnen befragt, warum sich Kinderlosigkeit im Zeitalter der weiblichen Emanzipation noch immer als Makel halten konnte. Eine exemplarische Antwort einer Leserin sah so aus:

„Es ist eigentlich egal, was andere sagen, Frausein wird immer eine Zerrissenheit bedeuten. Hast du Kinder, fehlt dir dein Leben, hast du keine, lässt dich das Gefühl nicht los, dass du was verpasst. Keine Lösung in Sicht. Es bleibt die Selbstzerfleischung.“

Leben, um Kinder großzuziehen – das ist bestimmt nicht, was unsere Eltern unter einem besseren Leben verstanden haben. Wir reflektieren zwar diesen oft explizit geäußerten Enkelwunsch der Eltern. Aber was wir daraus machen, ist doch genau wie alles in unserem Erwachsenenleben – allein unsere Sache.

Vielleicht träumten unsere Eltern sogar davon, dass wir ihre Träume fortsetzen. Träume, die sie aufgegeben haben, als die Schwangerschaft klar und das Babygeschrei groß war. Womöglich hätten sich unsere Eltern damals gewünscht, ihren Chefs mal so richtig die Meinung zu sagen. Oder doch einmal den langweiligen Brotjob gegen eine spannendere, aber etwas weniger gut bezahlte Tätigkeit einzutauschen, dafür mehr Zeit für ihre Beziehung, Freunde oder Hobbys zu haben.

Fragen wir sie!

Grenzen ziehen

Die meisten Eltern müssen ihre Prioritäten, oft auch ihre Wertevorstellungen, hintanstellen oder gar aufgeben, sobald das erste Kind geboren wird. Wer sagt beim Zusammensein all seiner Sinne schon etwas wie: „Jan-Lukas, ich weiß du wohnst gern hier, isst gern deine Bio-Cornflakes und willst später mal in Berlin studieren gehen. Aber ich finde, mein Job trägt zur Ausbeutung von NäherInnen in Bangladesch bei. Leider muss ich kündigen! Wir schnallen den Gürtel jetzt enger. Such dir neue Träume!“ Ja, vielleicht sollte man das. Denn am Ende ist die Frage doch nicht einmal, ob du Kinder haben solltest. Sondern vielmehr: Wo ziehst du die Grenze?

Vielleicht ist es jetzt wirklich an uns, etwas aus dem von unseren Eltern so hart erkämpften Leben zu machen. Das Leben zu feiern. Den Wunsch deiner Eltern für ein besseres Leben nicht einfach weiterzugeben. Selbst zu leben, mit oder ohne Kinder.

Schließlich ist es uns doch geschenkt worden. Und ein gutes Geschenk gibt man nicht einfach weiter.

Zum Weiterlesen

Leitfaden für faule Eltern,Tom Hodgkinson, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 2011.

Goodbye, Baby: Glücklich ohne Kinder Shirley Seul, Frauenoffensive, München 2003.

Die Wiederentdeckung der Kindheit: Wie wir unsere Kinder glücklich und lebenstüchtig machen. Michael Winterhoff, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2017.

Illustrationen im Text: Sofia Sita für transform

Dieser Text ist Teil der vierten Ausgabe vom transform Magazin, das im Dezember 2017 erschienen ist. Neben dem Hauptthema “Kinderkriegen” werden hier auch Ideen einer gerechteren Wirschaft oder den Vorzügen von Bademänteln besprochen.